可視化情報学会 論文集投稿要領

- 1. 可視化情報学会論文集の内容

-

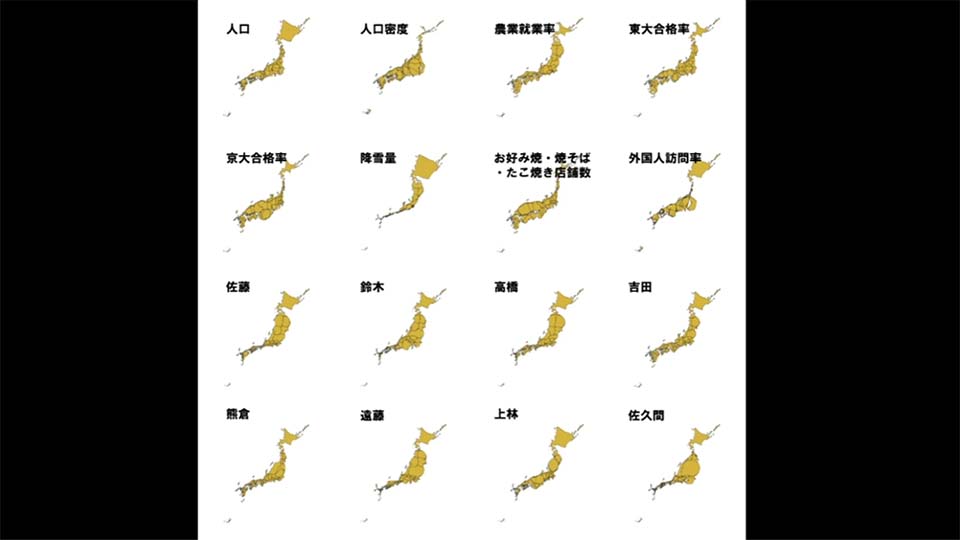

1.1 可視化情報学会論文集に掲載される論文は、可視化情報の技術、応用計測、理論・原理、解析およびそれらに関連のあるもので、会員間の意志の疎通、知識の交換および相互の啓発に有効なものとする。

1.2 投稿論文は著者の原著であり、その主要な部分が他学協会の刊行物に未投稿のものであること。

1.3 可視化情報学会論文集に掲載される論文の規定最大ページ数は8ページとする。編集委員会が特に認めたもの以外は、規定ページ数を超えてはならない。

1.4 可視化情報学会論文集に掲載される論文は、オンラインジャーナルとして J-Stage (https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tvsj/-char/ja/)上で公開され、毎月更新される。論文発行日はオンラインジャーナル公開日とする。可視化情報学会誌には論文概要のみが掲載される。

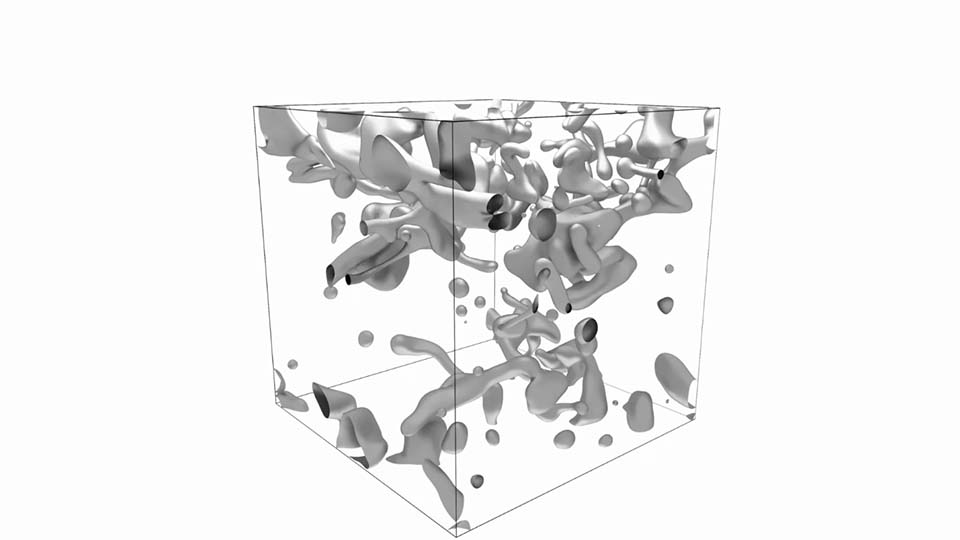

1.5 オンラインジャーナルには動画を掲載することが可能である。別刷ならびにオンラインジャーナルに掲載される図表は原則としてカラーであるので、カラーを推奨する。

- 2. 論文の体裁および提出物

-

2.1 1ページは、25字×48行×2段=2,400 字で、体裁は本要領添付の「原稿見本」のとおりである。

2.2 論文は和文または英文とする。本文の前に150 語程度の英文抄録と3個以上の英文キーワードを入れる。

2.3 原稿は本要領添付の「原稿見本」を参照して、図表を含み、大きさ、割付ともにできるだけ原稿見本の体裁に仕上げる。

2.4 本文の書き方および図表等の作成方法は本要領別項1 「本文について」および別項2「図表等の作成方法」に従う。

2.5 図表には番号(Fig.1, Table 1 等)を含め英文を用いる。本文中では右図や下表という表現はせず番号で示す。写真は図とみなす。写真には撮影条件を記入することが望ましい。

2.6 必要に応じて、動画を提出することもできる。

2.7 論文の採否は査読委員の審査を基に編集委員会で決定する。

2.8 掲載が決定した論文の表題、著者、内容を変更してはならない。

2.9 掲載が決定した際には、本要領別項3の

を提出する。

2.10 論文の掲載料を徴収する。初回投稿時8ページ以内1編25,000円とする。初回投稿の段階で8ページを超過している場合は、超過1ページにつき5,000円を加算する。

2.11 特に要望がない限り、原稿等は返却しない。

2.12 2.12 オンラインジャーナル発行にあわせて、希望する著者には別刷を有償にて配布する。なお、別刷はカラーにて印刷されるものとする。著者の 希望により、白黒印刷に変更できる。なお、別刷には動画は掲載しない。

- 3. 投稿方法・連絡先

-

3.1 論文修正時あるいは掲載決定後を除き、原稿はweb投稿のみとし、 http://www.tvsj.vsj.jp/ から行う。

また、論文に関する問い合わせ先は論文集編集担当 E-mail: tvsj@vsj.jpまたは

(一社)可視化情報学会 事務局

〒114-0034 東京都北区上十条 3-29-20 アルボォル上十条103号

TEL / FAX: 03-5993-5020 / 03-5993-5026である。

3.2 なお、PDFやWeb投稿が難しい場合は、従来どおり上記連絡先に原稿を送付すること。E-mailによる論文の投稿は受け付けていない。

- 付則

-

1. この要領の変更は編集委員会で決定し、理事会に報告する。

2. この要領は2025年4月24日より施行する。

本文について

- 投稿された論文の編集作業は、原則として提出されたpdf論文原稿をもとに行う。このため、上付き・下付き等の文字が正原稿上で分かり難い場合には赤字で指示することができる。

- 句点はピリオド(.)、読点はカンマ(,)を使用する。

- 本文において量記号(X, Y, a, b等、数量の代わりに用いる記号)は斜体、単位記号は立体とする。

- 単位は SI を用いる。

- 数式は、マイクロソフトワード2010に標準装備されているエディタ、マイクロソフトワード2007以前の数式エディタ3.0などを用いて作成すること。

- 参考文献は文中に上付き片括弧の通し番号を付け、本文の後にまとめる。 詳しい記述の仕方については、原稿見本を参照すること。(a)雑誌は 著者:表題、誌名、巻号 (発行年) 頁数 の順に記載する。(b)書籍は 著者:書名、版、発行所 (発行年) 頁数 の順に記載する。

- J-Stage 上で論文が公開された場合、下記に示すような文字は一部のコンピュータでは表示されないか、文字化けするなどの不具合が生じ、コンピュータの機種に依存するため、本文中で使用しないこと。

ここでは紙に印刷する図表の作成方法および編集上の取扱いについて述べる。

- 図表の割付

- 図表は、提出された電子ファイルを読み込むか原図をそのままスキャン処理し、必要な寸法に縮尺して印刷版下として使用し、本文中に割付けられる。

- 論文集は2段組であり、図表は1段(幅80mm)または2段(幅170mm)の寸法に割付ける。ただし、複数の図表を組み合わせて2段の寸法にすることは可能である。

- 原図の作成

原図の作成には次のような注意が必要である。- 図表等の原図は本文原稿と別個に作成し、1枚ずつ A4 用紙に出力するか貼り付ける。

- 鮮明であること。判読不能な文字や部分がないこと。

- 無用の空白が無いこと。本文の説明に必要でない部分はできるだけ削除する。

- 縮尺した場合に文字が適当な寸法になること。紙面の図表中で読み易い文字の最小の高さは英数字で 2mm、漢字で 2.5mm 程度である。下付き等の文字は最小でも 1.5mm 程度になるようにする。

- 文字を縮小すると線も細くなるから、原図にはゴシック体を用いる等の対策を施す。

- 量記号(X, Y, a, b 等、数量の代わりに用いる記号)は斜体、単位記号は立体とする。

- 単位は SI を用いる。

- 図表への文字等の貼込みは著者が行う。

- 中間調印刷を希望する図(写真を含む)にはその旨を明記する。

- 原図の表面右下に著者名と図番号を記入する。

- 図表のキャプションは英語で記し、先頭の文字のみ大文字、それ以降は小文字で表記する。最後にピリオド「.」を付ける。 (a), (b) 等のサブキャプションにはピリオド「.」を付けない。

- 割付けおよび仕上がり確認

- 図表等を含む全体の割付け案を原稿上に図表を貼り付けて示す。この際、必ず原図を用い、図表を論文掲載時の寸法に合わせる。さらにその仕上がりを確認しておく。特に図表の文字の大きさおよび線の太さを十分に確認する。また、図表番号と本文との対応関係を確認する。

- 実際の割付けは著者の希望通りにならない場合もある。

提出物について

論文を投稿する際には、 オンラインホームページ (http://www.tvsj.vsj.jp/ ) から、指示に従って論文投稿時データに示すデータA. を入力しサブミットすること。

また、本会論文集に掲載が決定した場合には、掲載用提出物1(印刷物)B. を郵送、掲載用提出物2(電子ファイル)C. を電子メールによって提出すること。

A. 論文投稿用提出物

A.1 入力データ 論文タイトル、著者名、所属、連絡先、e-mailアドレス、keywordsを投稿用HPからサブミットする。

A.2 論文原稿 Pdfファイルを投稿用HPからサブミットする。

A.3 動画ファイル 必要に応じて動画ファイルを投稿用HPからサブミットする。

B. 掲載用提出物1(印刷物)

B.1 論文調査表(A) 1部 以下のファイルをダウンロードして 必要事項を記入し、原稿の表紙として添付する。

B.2 論文調査表(B) 1部 以下の論文調査表(B)に必要事項を記入する。

C. 掲載用提出物2(電子ファイル)

次の要領で電子ファイルを作成し電子メールで提出すること。

C.1 論文原稿 原稿本体 (pdf ファイル)

C.2 論文原稿 原稿本体 (word ファイル)

C.3 英文抄録 J-Stage 用の英文抄録(150 語程度)、キーワード(3語以上) を A4 用紙1頁に出力したwordファイル。論文題目、著者名、所属、論文要旨の順で記述する。

C.4 和文抄録 J-Stage 用の和文要旨を A4 用紙1頁に出力したwordファイル。論文題目、著者名、所属、論文要旨の順で記述する。

新規性に関する査読基準

本誌に投稿された原著論文が、すでに公開出版物に掲載された論文と同一内容のものである場合、または同一内容の論文をすでに他の論文誌に投稿中である場合には、本誌では採録できない。

また、他学会等、 著者以外が著作権を有する著作物と同一と認められるものについては、 本誌では採録できない。

ただし例外として、国際会議・大会・研究会等の講演予稿集、 特許公開広報、これらに類する冊子、査読を有さないウェブサイトに掲載されたものと同一内容の原著論文は、採録する場合がある。

本学会論文誌に原著論文として投稿された論文が「新規性に関する査読基準」を満たすか否かを確認するために、 本誌編集委員会は必要に応じて他学会等と論文情報を交換する。 新規性に関する査読基準の判定のみに編集委員会は交換された情報を用いることがある。 また、交換された情報は交換後6ヶ月以内に他学会等に返却あるいは破棄する。 なお、情報交換にあたっては、 他学会等に対しても本学会と同等あるいはそれ以内の情報の取り扱いを予め要請する。